Tony的自然人文旅記(1085)

花蓮紀行(二):林田山林業文化園區

|

圖:林田山林業文化園區內的運材老火車頭

來到花蓮的第二天,行程往南走,計畫走訪幾個景點。先往最南的景點,然後再一路往北走, 則行程結束時,剛好可以回到花蓮的飯店。 由花蓮市區出發,經過吉安、壽豐、鳳林,我們來到了首站景點,位於鳳林鎮與萬榮鄉交界處的「林田山林業文化園區」。 林田山曾經是台灣第四大林場,至今仍然保有完整的林業聚落的型態,見證了台灣林業開發的歷史。 林田山林場,舊稱「森坂」(日語發音「摩里沙卡」),是指「長有許多林木的斜坡地。」 日治時代大正7年(1918),林田山開啟了伐木事業。最初,由花蓮港木材株式會社,開築一條約32公里的運材鐵路, 深入林田山事業區採伐紅檜與扁柏。昭和9年(1934)時,因木材市場價格滑落,不敷採伐成本,花蓮港木材株式會社結束了在林田山的伐木事業。 昭和14年(1939),台灣興業株式會社接續投資林田山的森林開發,選定萬里溪溪畔的山坳台地「森坂」, 成立林田山砍伐事業所,在這裡建立了新的伐木基地,逐漸形成一處包括食衣住行等設施的林業聚落, 成為今日林田山林業文化園區的前身。

圖:林田山林業聚落

昭和20年(1945),日本戰敗,結束在台灣的統治。林田山林場的資產由國民政府接收,先後交給台灣紙業公司、中興紙業公司經營。 民國47年(1958),林田山木材生產量創下了光復(1945)以來的高峰。 全盛時期的林田山林場,聚集了四、五百戶人家,人口達二千人,林場內設置公共食堂、員工宿舍、醫務室、福利社、米店、 雜貨店、洗衣部、理髮部、消防隊,還有教堂、寺廟、小學、幼稚園,成為生活機能完備的熱鬧山城,而有「小九份」的美名。 民國61年(1972),林田山發生林班地大火,燒毀1229公頃林地,損失慘重,中興紙業放棄經營權。次年,由林務局接管林田山林場。 民國72年(1983),林田山林場由於伐木逐漸減少,更名為「林田山工作站」。民國77年(1988)年,林田山正式停止伐木。 次年,林田山、鳳林、光復等工作站合併,更名為「萬榮工作站」。林田山從此走入了歷史。 伐林結束之後的林田山,人口逐漸散去,聚落變得寂寥,舊有林場建築隨著時間漸漸破舊毀損,昔日的繁華轉變為滄桑的景況。

圖:中山堂(建於1954年),檜木建造,昔日林田山的藝文中心。

民國85年(1996),林田山舉辦「藝術歸鄉」的活動,喚起了地方人士對於林田山的記憶,隨後林場成立林田山文史工作室, 致力於保存林田山的林業文化。 民國90年(2001),林務局完成「林田山林業文化園區」規畫案,編列預算並配合文建會的經費補助,進行舊建物的整修。 次年,林田山林業文化園區正式成立。民國94年(2005),花蓮縣政府文化局公告「林田山(Morisaka)林業聚落」為縣定古蹟, 以保存這處獨特的林業聚落,見證台灣林業的歷史。 走入林田山林場,退役的老火車頭,廢棄的運材鐵道,一棟棟日式木造建築,令人憶想起這裡曾有的林場繁榮歲月。 展示館、懷舊館、生活館等展覽館裡,展出林務局及當地文史工作者努力蒐集的林場歷史資料及昔日林場相關的文物,為林場過往的歲月留存記憶與見證。 我們在林田山林業文化園區停留一個多小時,時間顯然不夠。林田山林場是我旅行以來見過最完整及最具規模的日式建築群。這一棟棟的日式建築若是分散在不同城市的個別地點, 每一棟都會吸引懷舊旅人的目光,停佇與流連其間而忘返。更何況是這整片的山城聚落呢? 家庭旅行,又豈能一意孤行,任性而行呢?天氣熱,孩子的遊興容易燃盡,聲聲催促離去。我即使獨自離隊,匆匆趕行, 東拖西拖,仍然無法走完整個園區,只好告別林田山。林場深處的森坂步道只好留待他年再來探訪。 才走訪今天的第一個行程,就已接近中午了。於是選擇林田山林場附近有名的「滿妹豬腳」餐廳用餐。 用餐完畢,不多休息,接著啟程折返往北走,前往今天的第二個景點。(∼待續)

旅遊日期:2014.07.03 (寫於2014.07.12)

【相關旅記】

[旅行照片]

早期林田山林場使用蒸汽式火車頭,最高時速15公里。民國51年 (1962),林場全面使用汽油式引擎,蒸汽式的火車頭才走入歷史。 當時設有購買部(福利社)、食米供應部、魚菜部、洗衣部等,以因應 二千名林場員工及眷屬生活所需。 後,陸續增建及延長路線,前後完成萬森、溫泉、大線、高嶺、高登 線,鐵道長達60公里。運材鐵路是林田山林場最大的投資。 林場伐林結束後,建築逐建凋弊,民國91年(2002)以台灣檜木為 建材,依原樣式修復完成。 及幼稚園畢業典禮、戲劇表演等活動,都在此處舉行。民國50年(1961) 中興紙業斥資20萬元購買放影機,每週放映2∼3部免費電影供員工欣賞。 日治時代的林田山林場並未設立學校,光復後為方便林場員工了子女 就學而設立林場小學。學校歷史如下: 民國36年(1947):設立「森榮代用小學」(私人設置的學校)。 民國38年(1949):改名「林田山分班」。 民國42年(1953):增設林場幼稚園。 民國43年(1954):縣政府接收學校,並改名為「長橋國小森榮分校」。 民國47年(1958):正式成立森榮國小。 民國55年(1966):學生人數達447人,為學生人數最高峰。 民國77年(1988):林田山伐木結束,森榮國小廢校。 、製材場等大小機械,都在此處維修,人員最多時達30人。 的文化,以及珍貴的林場老照片。

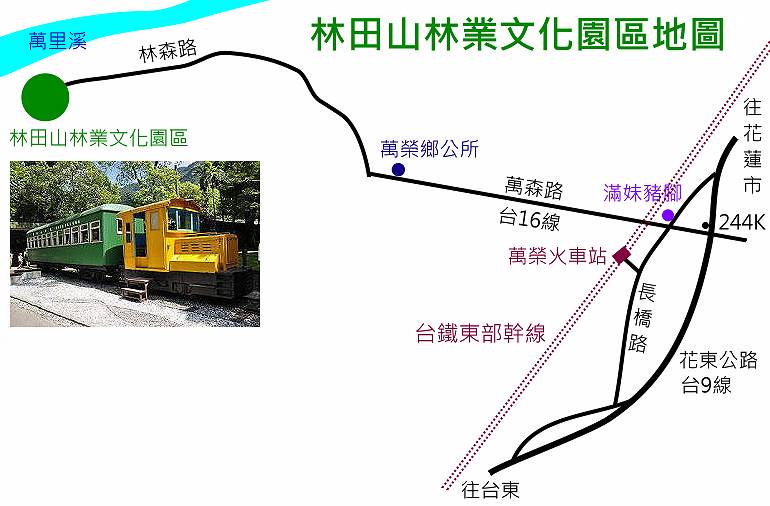

[旅行地圖]

[交通地圖](可用箭頭上下左右移動及放大縮小)

|