圖:《臺灣寫真帖》第1卷第3期

《臺灣寫真帖》第1卷第3期,出版於大正三年(1914)的十二月。

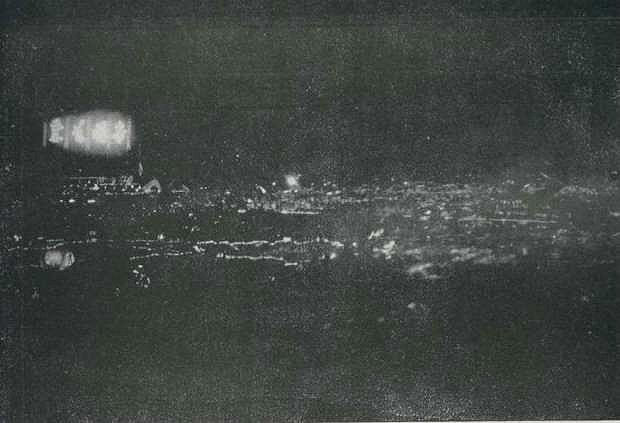

本期刊出四十餘張大小照片,最令我印象深刻的是一張臺北市燈火燦耀夜景的照片,圖片題名為「青島陷落祝捷會」。

這一年七月下旬,歐戰爆發,史稱「第一次世界大戰」。由於日本與英國有同盟協議,

因此日本隨之對德國宣戰,十一月出兵中國山東膠州灣德國租界地,擊敗德軍,攻佔青島。

臺北因此舉行一場熱鬧盛大的「青島陷落祝捷會」,以慶祝日軍的這場勝利。

第一次世界大戰,主要戰場在歐洲,日本雖然參戰,臺灣百姓生活不受影響。大正三年的年底,太魯閣戰役已經結束,

而臺灣南部的「浸水營事件」仍紛紛擾擾,日本軍警與排灣族原住民的戰鬥仍未歇,本期《臺灣寫真帖》持續刊出排灣族原住民的照片,

反映此一議題仍為當時社會關注的焦點。

此外,本期也刊出了當時臺北市發生的水患及火災照片。水火無情,百年之前,百年之後,依然如此。

旅記日期:2015.04.24

p.s.本書為日治時代的著作,當時出版者的政治立場、觀點、文字用語(例如稱台灣原住民為「蕃人」),已不符當今主流價值,亦與今日台灣史觀不同。

本文如實翻譯內容,以反映時代真實風貌,並非代表筆者的立場或觀點,敬請讀者諒察。

《臺灣寫真帖》第1卷第2期

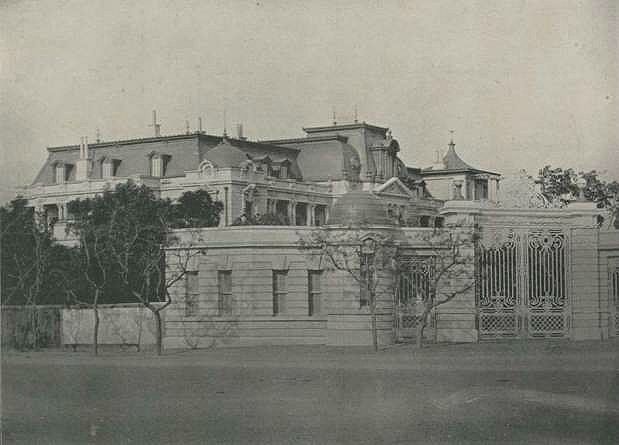

◎臺灣總督府官邸:

位於臺北城內東門旁,明治三十二年(1899)起工,三十四年(1901)竣工,工程費二十一萬七十三百圓,以煉瓦石材建造的二層樓文藝復興式建築樣式。

大正元年(1912)至二年進行大修繕,舊觀改變,閣樓上眺望風景頗佳。亦構築山水庭園,有林泉雅趣。兒玉將軍有詩云:

朔北風雲又可新,戰袍轉值太平春。園梅野菊開依舊,遙拜天皇雨露仁。

【譯註】這是第二代的臺灣總督官邸。第一代總督官邸因木製屋頂遭到白蟻侵蝕腐壞,

加上原有空間不足,於是在大正元年由森山松之助設計改建,於1913年落成。現為「臺北賓館」,由外交部管理,做為作為招待國賓宴會的場地。

◎臺灣總督府博物館:

位於臺北城內書院街,原為總督府彩票局,明治四十一年(1908)竣工,耗資十二萬五千圓。彩票業務中止後,移作博物館使用,設有地質、礦物、植物、動物、

人類(蕃族)歷史、教育、農業、水產、礦業、工藝、貿易、雜項等十二部門,負責臺灣全島相關文物資料的蒐集及陳列。目前新公園內新的紀念博物館已竣工,

正在進行內部裝潢。將來博物館將遷往新址之後,原址將做為總督府圖書館擴充之用。

【譯註】臺灣總督府博物館成立於明治三十二年(1899),初名年成立的「臺灣總督府民政部物產陳列館」,

後改為「臺灣總督府民政部殖產局附屬博物館」(後簡化為「臺灣總督府博物館」),原址位於今日寶慶路與博愛路之間的國防部博愛大樓。

新公園內新建的「故兒玉總督暨後藤民政長官紀念館」即今日的國立臺灣博物館。

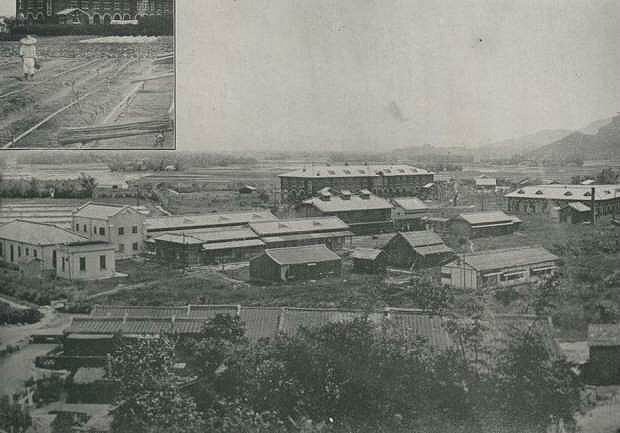

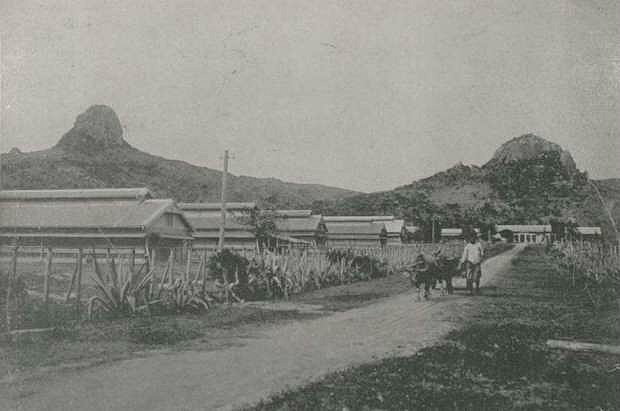

◎臺灣總督府農事試驗場:

位於臺北以南約一里餘的頂內埔庄。明治三十六年(1903)十一月臺北、臺中、臺南的三處試驗農場合併創立,設有種藝、

昆蟲、農藝、化學、植物病理、畜產、教育、庶務等各部門試驗研究所,現有講習生二百餘人。

【譯註】

為台灣最早的近代農學研究機關,以進行農產增殖改良、農事調查、農事林業及獸醫術講習、種苗、蠶種、種畜等工作內容為主,奠立了近代臺灣農學的基礎。

農事試驗場後來成為臺北帝國大學附屬農場,今國立臺灣大學生物資源暨農學院附屬農場。

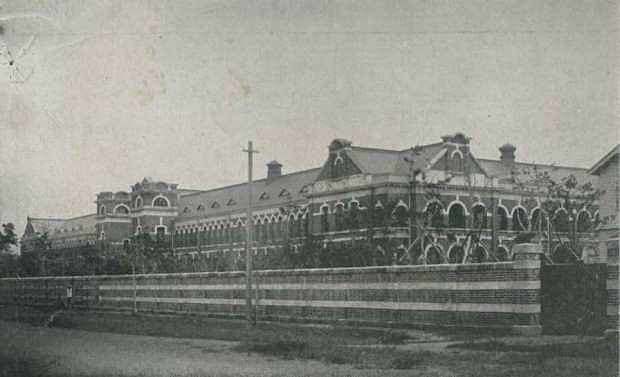

◎基隆停車場(基隆要塞司令部御許可):

位於基隆波戶場,煉瓦石建造的二層樓火車站,與臺北停車場規模大同小異。基隆是臺灣縱貫鐵路的起點,是前往內地最近的港口,距離縱貫鐵路終點打狗約二百四十八哩。

【譯註】基隆火車站建築於二次大戰末期被美軍炸毀。

◎臺灣總督府工事部基隆出張所:

【譯註】臺灣總督府工事部基隆出張所的設立,與當時基隆港築港工程有關。

◎臺北二市街的水害(新起橫街吉野亭附近的慘狀)

【譯註】新起橫街位於今西門町長沙街二段至昆明街口一帶。此地臨近淡水河,地勢較為低漥,經常氾濫成災,日治時代經由墊高填埋等築地工事之後,才逐漸解決水患。

◎臺北二市街的水害(艋舺淡水溪畔的慘狀)

◎褒忠廟祭典(新竹廳下枋寮庄) :

褒忠廟,初稱「義民亭」,位於竹北二堡枋寮庄,祭祀朱一貴、吳福生、林爽文事件作亂時,義勇戰歿的粵人義民靈位。

廟祠創建之時,天子嘉勉其忠誠而賜予「褒忠」扁額。乾隆五十三年(1786)鄉人集資募工修建廟宇,同時祀奉三山護國王、觀音佛祖、福德正神等神明。

同治年間,巡撫徐宗幹賜予「同心報國」扁額;光緒年間巡撫劉銘傳賜「赴義捐驅」扁額,並以官幣供給祭典之用。明治二十八年(1895)掃盪土匪之際,

褒忠廟焚毀,祭祀廢絕。明治三十二年(1899)十月,庄民重修廟宇,恢復祭祀。修廟經費由枋寮、鹿場、犁頭山、中奐、二十張犁、大平窩、大茅埔、六張犁、

南埔等各庄提供田園六十九甲年收租稻穀八百三十五石支付。每年七月二十日舉行例祭,場面殷盛隆重。當天宰殺貢獻的豬隻達五百頭以上,

其中最肥大的豬隻獻給神明。大正三年七月祭典供奉的大豬重達八百二十斤。

【延伸閱讀】Tony的自然人文旅記第0434篇-[新竹新埔].燒炭窩古道.雙堂屋.義民廟

◎褒忠廟祭典(新竹廳下枋寮庄)

【譯註】墓碑為「粵東褒忠義民之總塚」,位於今新埔義民廟後方山坡。

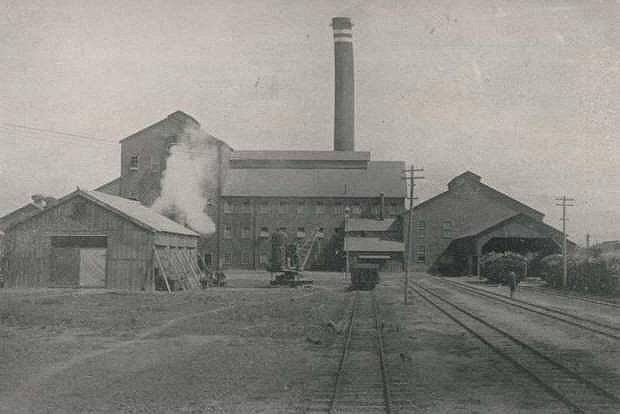

◎葫蘆墩製麻會社

【譯註】葫蘆墩,今台中市豐原區舊稱。

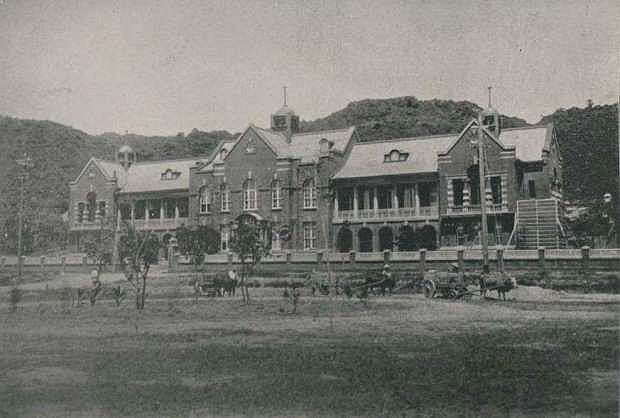

◎臺中俱樂部:位於臺中北門街,原臺中縣知事的官邸,和洋折衷式的二層樓建築,

庭園為純日式,綠樹碧池互相掩映。廢縣置廳後由臺灣總督府收回,現交由臺中廳保管,做為臺中俱樂部。

【譯註】臺中俱樂部原址為今日的臺中市議會(民權路、三民路口)。

◎臺北中學校:臺灣總督府直轄的中學校,校舍位於臺北南門外苗圃的南邊,二層樓的煉瓦建築,工程費五十五萬元。

【譯註】臺北中學校(臺北一中),今台北市立建國中學。

【延伸閱讀】Tony的自然人文旅記第0613篇-建中紅樓.南門.台灣總督府專賣局.中正紀念堂

◎臺南中學校借讀校舍:臺南中學校亦為總督府直轄的學校,由於開設不久,招收的學生還很少,設備尚未齊備,

校舍目前正在建築中,暫借舊兩廣會館為校舍。兩廣會館建造於光緒三年(1877),由出身廣東廣西兩省官民合資興建,工程費約六萬圓,

建材悉從廣東運來,結構壯麗,做為兩廣人士集會的公所。改隸以來,成為官民俱樂部,本年五月臺南中學校開校,暫時提供做為學校使用。

【譯註】臺南中學校,是日治時代的臺南一中,為專供日本人子弟就學的中學校。光復(戰後),改名「臺南二中」。

現在的臺南一中,則是日治時代的臺南二中(專供臺灣人子弟就讀)。

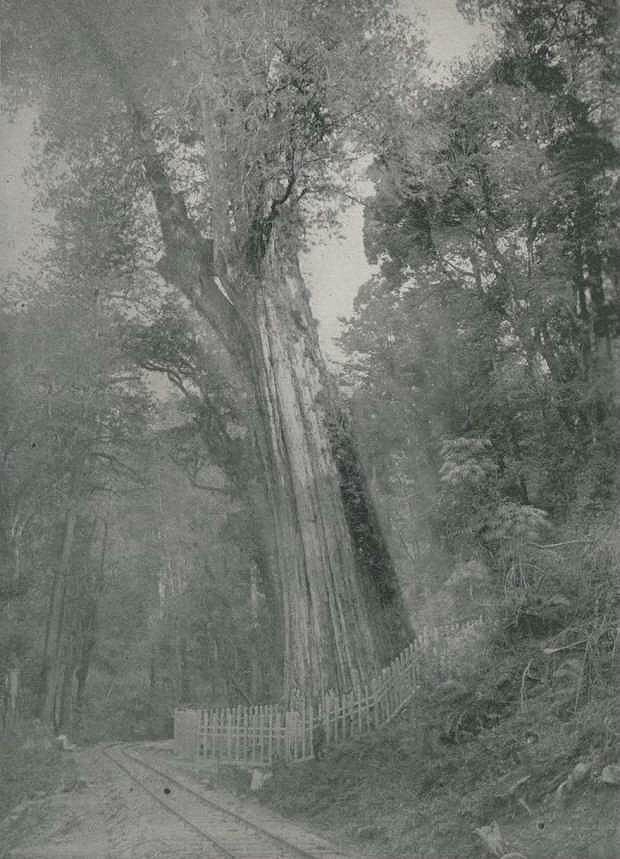

◎阿里山中的神木:阿里山森林的紅檜老樹,位於海拔七千二百尺處,直徑二十一尺,樹圍六十五尺,樹枝以下四十五尺,

全長一百三十五尺,材積一千五百尺,推定樹齡二千年以上,是我國無與崙比的巨木,有「阿里山神木」之稱。

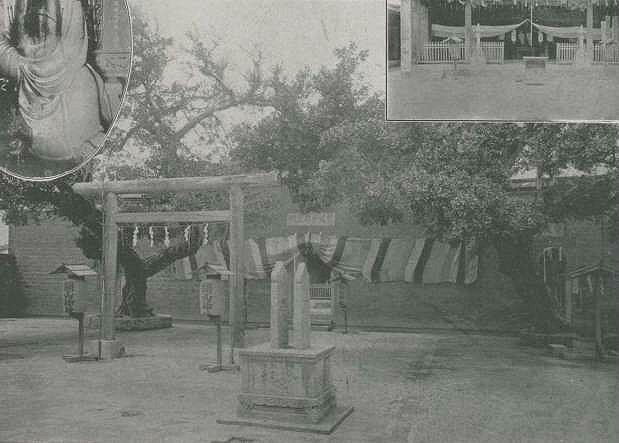

◎開山神社:位於臺南油行尾街,昔稱「延平郡王祠」,祭祀朱成功(鄭成功)。

同治十二年(1873)欽差大臣沈葆楨奏請朝廷賜「忠節」謚號。光緒元年(1875)禮部覆准建祠致祭。改隸以後,明治三十年(1897)改稱「開山神社」。

舊有廟祠已漸破損,現在正在改建中。

◎開山神社:改築前的舊貌。

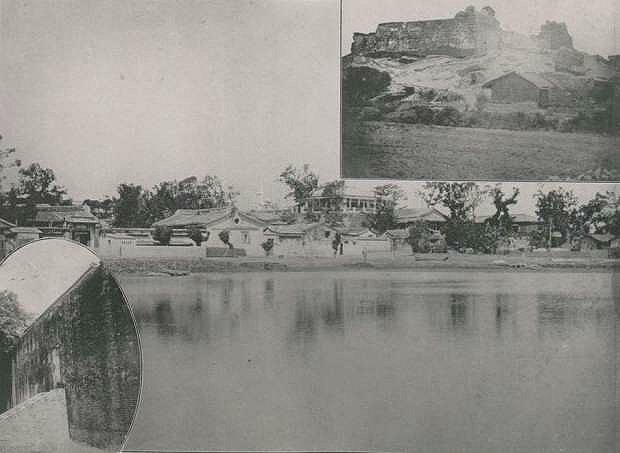

◎臺南公館 :位於臺南市舊枋橋頭街,

是由臺南官民合力出資成立財團法人,耗資四萬成立的洋館。本館四十八坪,大食堂一百零四坪,

可容維數百人的宴席,並附有庭園。庭園是七十年前臺南富紳吳尚新建造的,假山仿西湖飛來峰,園內多樹木花草,儼然如小型植物園。

現在成為旅館招待四方賓客遊覽尋幽之地,其中一部份園區提供幼稚園使用。

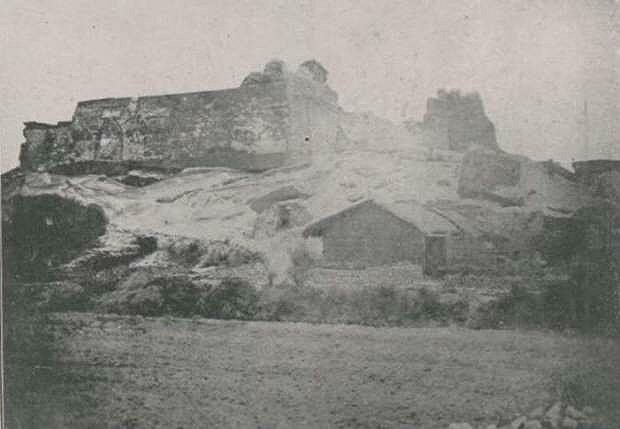

◎赤崁城跡 :位於安平街的一端。

【延伸閱讀】Tony的自然人文旅記第0857篇-開台天后宮.安平古堡(熱蘭遮城遺跡)

◎赤崁城跡

◎明治製糖株式會社總爺工場 :位於臺南廳麻豆堡總爺庄。明治製糖株式會社是臺灣五大製糖會社之一。

◎打狗檢糖所:明治四十五年(1902)依第八十號訓令設立,為臺灣總督府民政部殖產局附屬機構,設於打狗。負責砂糖、肥料相關的分析檢驗事務。

【譯註】打狗檢糖所,原址位於今高雄市鼓山一路壽山的山腳下。

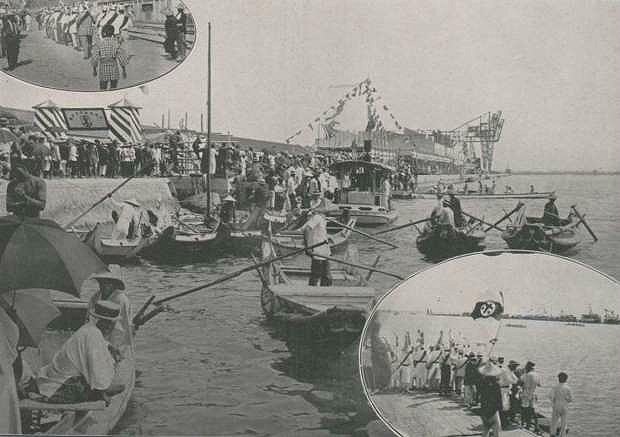

◎打狗港內的划船比賽:加油隊伍及觀眾群集。

◎阿緱屏東公園 :位於阿緱街端,園內充滿熱帶果樹,原本範圍狹小,依山闢建,掘地為池,老樹繁茂,漸成規模。假以時日,

必然成為臺灣南部知名的公園。

【譯註】屏東,舊稱「阿緱」。日治時代日本人將阿緱改名為「屏東」。

◎東港港內戎克船群集:東港河口距離阿緱六里,指定開港通商,有臺灣製糖會社專用鐵道,

四時都有海峽對岸的戎克船出入,帆檣林立,港口相當繁榮。

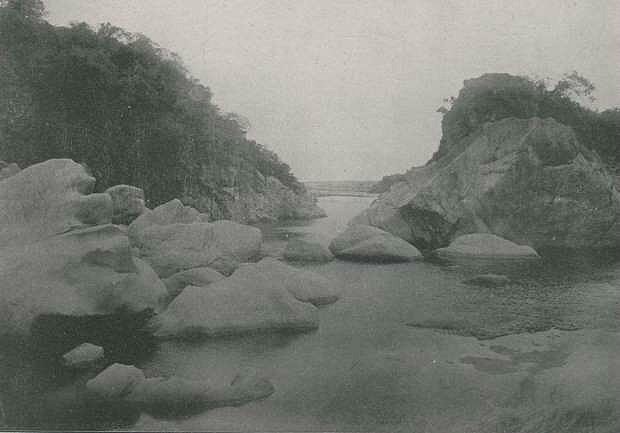

◎臺東耶馬溪 :大馬武窟溪,峽谷斷壁,奇岩怪石,溪流激湍,風景殊麗。佐久間總督往年巡視路過此地,

命名為「臺東耶馬溪」。

【譯註】台東耶馬溪,即「馬武窟溪」(馬武溪),位於今臺東縣東河鄉。「耶馬溪」位於日本九州大分縣中津市,

以溪谷美景著稱。

◎臺灣總督府種畜場:位於阿緱廳管轄的至厚里鵝鑾鼻庄墾丁寮,距離恒春街約二里半的龜仔角的山麓。明治三十八年(1905)原有恒春廳經營,

四十二年(1909)改由總督府直營。現在飼養各品種的牛羊約三百頭。先前南蕃反抗時,此地亦受到波及。

◎花蓮港醫院 :位於花蓮港廳花蓮街。

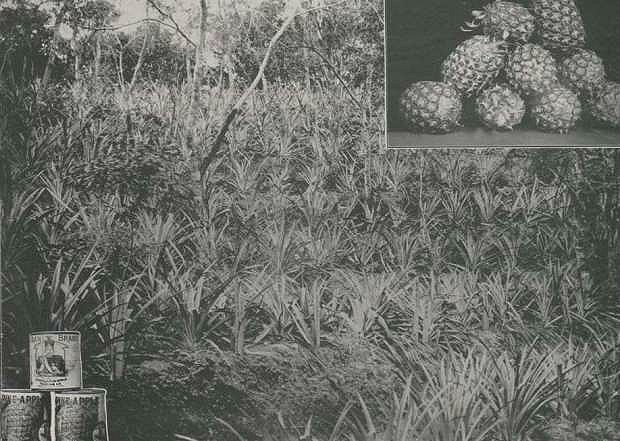

◎鳳梨(鳳梨科):熱帶地區的農產品,在臺灣廣泛栽種,以臺南、臺中及臺北為主要產地。

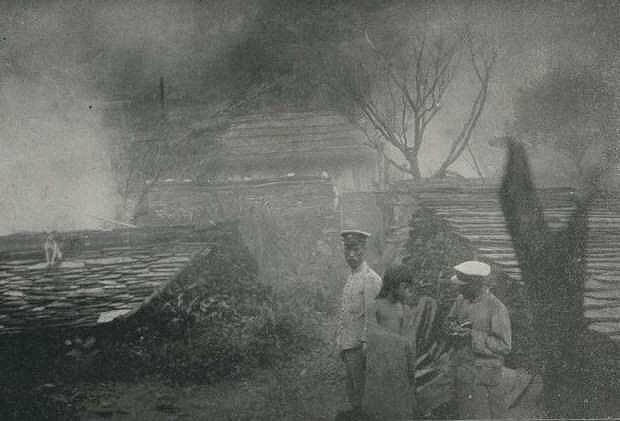

◎領臺以來的大火(臺北) :

去年十一月七日上午三時半「日之丸」旅館發生火災,在風勢下蔓延至北門街一丁目三十一號至五十二號,同街二丁目一號至四號,

同街二丁目七十六號至八十五號,合計八十六戶民宅被大火焚毀。大火在五時半撲滅。這張照片是本會幹部成員於上午六時半所攝影。

【譯註】日之丸旅館位於北門街,今台北市博愛路。

◎青島陷落祝捷會(臺北):攻陷青島的號外傳來,臺北全體市民狂熱慶祝,施放火花,慶祝會場在新公園,人數不下二萬人,

群體歡呼帝國萬歲,盛況空前,至晚上九時才散會。

【譯註】這一年歐戰(第一次世界大戰)爆發,日本與英國同盟,於是對德宣戰。

日軍十一月從中國山東省膠東半島北部登陸,包圍膠州灣德國租借地。經過激戰之後,擊敗德軍,佔領青島及膠州灣。

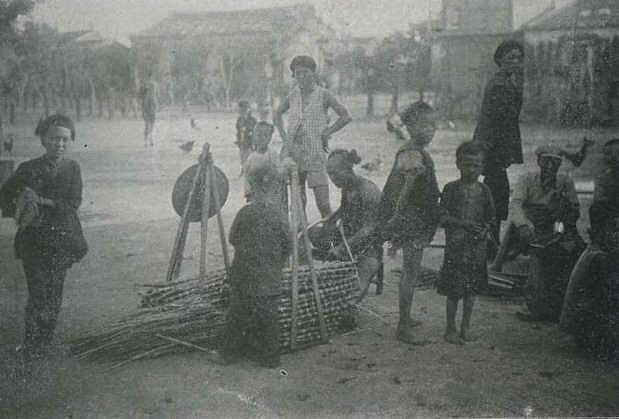

◎賣甘蔗

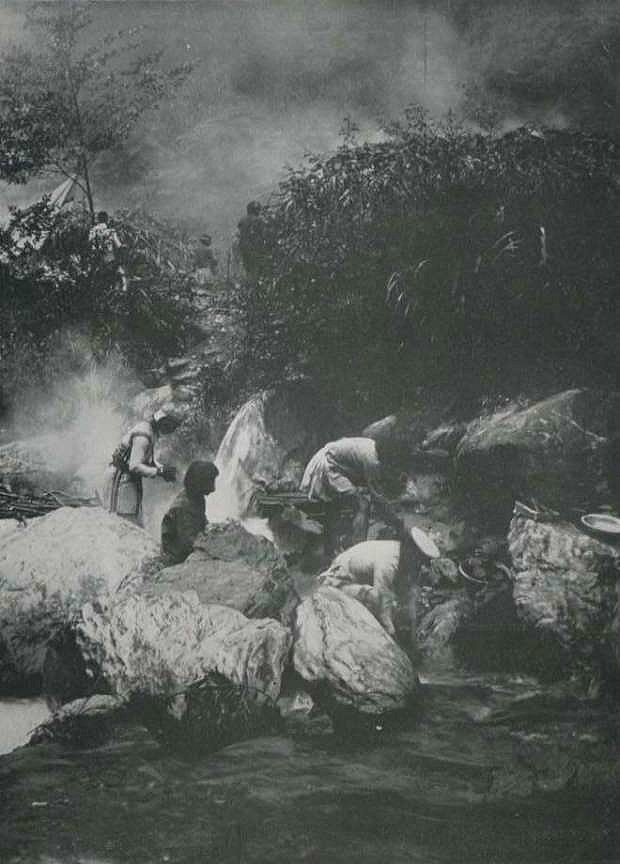

◎排灣族的動搖(伙食隊忙碌情景)

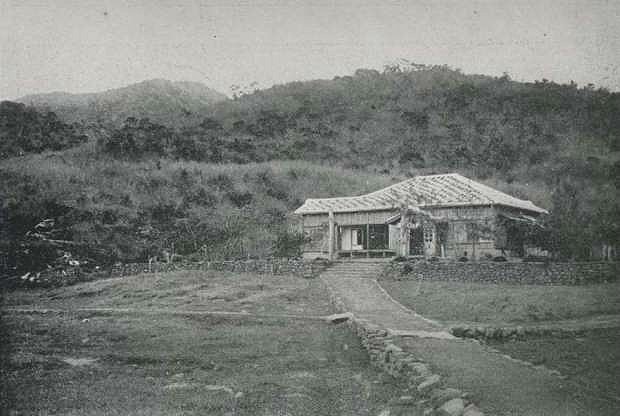

◎排灣族的動搖(四重溪駐在所溫泉場)(恒春下蕃):恒春廳廢廳後,原廳長官邸的土地,一半建造蕃務官吏駐在所,

一半設置溫泉場,並提供宿泊服務。

◎排灣族的動搖(蕃屋)(Porouyu蕃):這附近蕃屋都以樹木茅草搭建,為防暴風雨襲擊,

將房子蓋在挖掘地面深三、四尺之處,形成半穴居的型式。

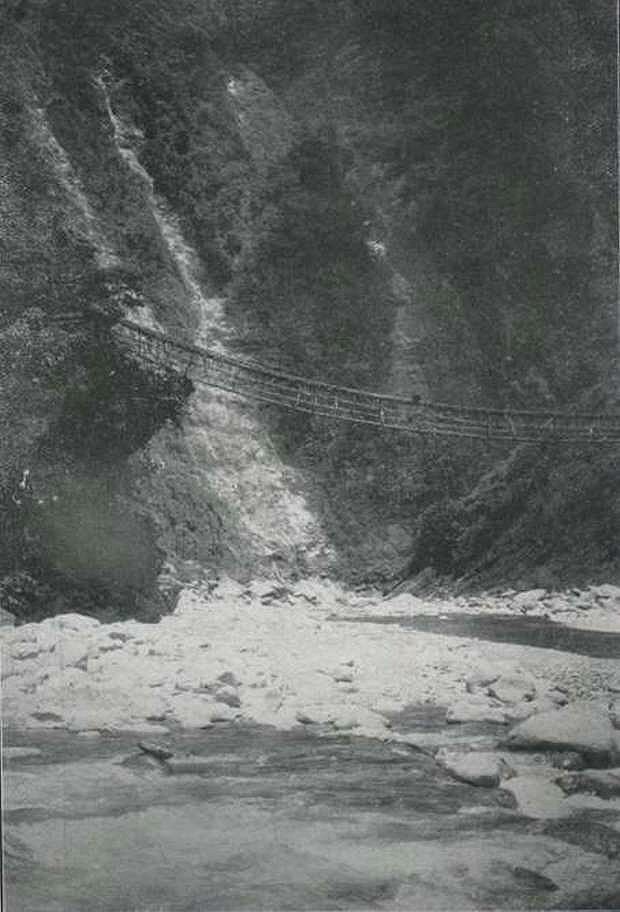

◎排灣族的動搖(藤製吊橋)(加禮蕃)

◎排灣族的動搖(生蕃美人)(加禮蕃)

◎排灣族的動搖(芒萃高士佛蕃人公學校學生)(芒萃蕃與恆春下蕃):

蕃墾署設置之時,此地就已設立蕃地學校,派遣內地人擔任教師,施以普通教育。畢業成績優良的學生,可以出任巡查及聘為學校助理,

此外還可以進入高等學校就讀。照片中站在中央左側的是高橋教諭,他從明治三十九年(1906)以來就獻身於蕃童教育,目前還在任教,

深深獲得當地蕃人的欽佩,對他尊敬如神。

◎排灣族的動搖(Aderu蕃的清晨)(加禮蕃)

◎排灣族的動搖(Kabarayan社)(恆春上蕃):Budai八社的一社,戶數約五十。

更多Tony譯述的...《台灣老照片》

|